こんばんは ユースケです。 自己紹介:BAR WHITE OAK 店主。ウイスキー文化研究所認定 ウイスキーエキスパート。JSA認定ソムリエ。2022年1月 東京・銀座にBAR WHITE OAK をオープン。YouTube、TikTokでカクテル動画を公開中!

この記事ではウイスキーのテイスティングについて、初心者向けにわかりやすく解説いたします。

テイスティングとはいったいどんなものなのか?

ティスティングの具体的な方法、ウイスキーにおすすめのテイスティンググラスもご紹介致します。

ウイスキーのテイスティングを実践することで、ご自身の好みに合った銘柄を見つけることができ、 今よりもっとウイスキーを愉しめるようになります。

ウイスキーだけでなく、ワイン、ブランデー、ラム、ジン、リキュールなどの、他のお酒のテイスティングにも応用できる内容となりますので、ぜひ最後までご覧ください。

【初心者向け講座】ウイスキーのテイスティングについて|おすすめグラスも紹介|テイスティングとは?

ウイスキーのテイスティングには大きく2つの「型」があります。一言でテイスティングといっても、この2種類は捉え方が異なっています。

一般の方は「嗜好性型」でウイスキーをテイスティングできれば良いと思います。一番大事なのはご自身が好きかどうか、ウイスキーを愉しむことですからね。

ウイスキーに携わるプロは、専門的な知識と経験からウイスキーを分析しています。ウイスキービジネスにおいては「評価」が重要。一般の方も、主観的でなく客観的にウイスキーの個性を判断できるようになれば、また違った感覚でウイスキーと向き合うことができるかもしれません。

【初心者向け講座】ウイスキーのテイスティングについて|おすすめグラスも紹介|必要な物

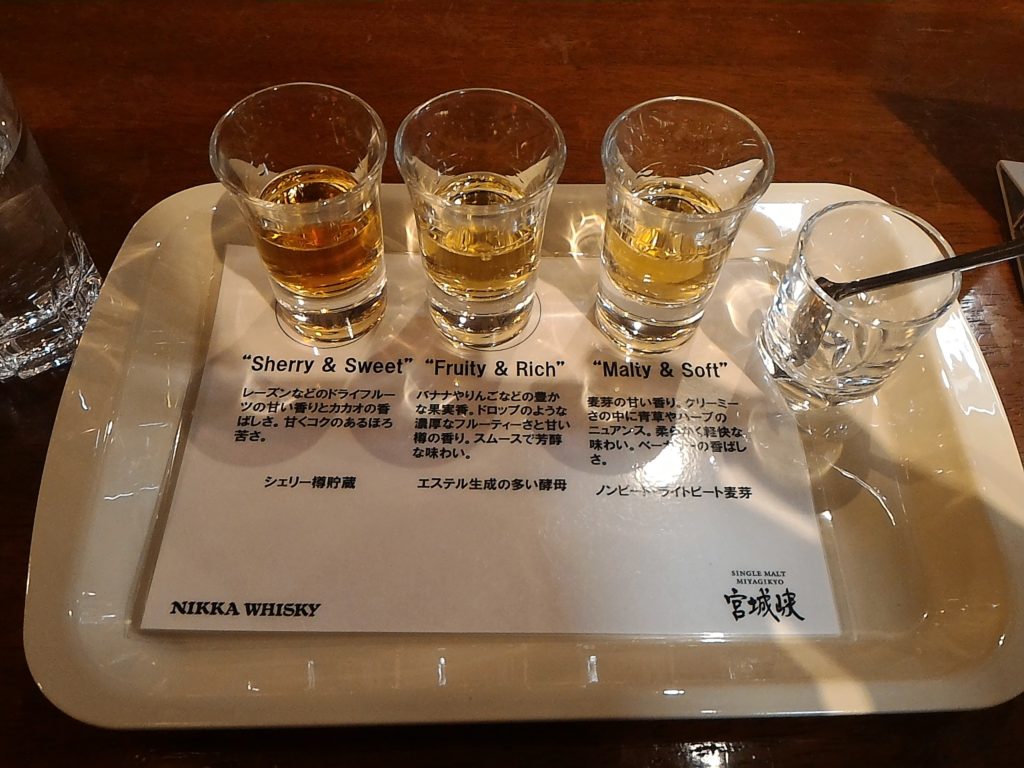

必要な物①グラス

ストレート用グラス(スニフターグラス、またはロックグラス)

清潔な状態で、匂いが付いていないものを使用します。ウイスキーの色が分かるように、装飾のついていない無色透明のグラスにしましょう。自宅にウイスキー用のストレートグラスがなければ、ワイン用のテイスティンググラスでも代用できます。

また、透明なロックグラスも適しています。ロックグラスは香りがたまる部分がありませんが、ウイスキーと鼻までの距離がちょうどよく、液面が広いので開きやすくなります。ストレートグラスよりもロックグラス派のかたも、案外多いのかもしれません。

バーでウイスキーのストレートを飲む時は、ロックグラスよりもストレートグラス(スミフター)の方が「映える」のでおすすめです。非日常的な空間で、かっこよくウイスキーを飲みたいですよね!?

必要な物②ミネラルウォーター

ミネラルウォーター(常温)

ウイスキーに加水するための水は、水道水よりもミネラルウォーターがおすすめです。不純物が少ない軟水が適しています。

自宅に浄水器がある場合は、わざわざミネラルウォーターを購入する必要もないと思いますが、普段は飲まないミネラルウォーターを、あえてウイスキーのテイスティングの時だけ使うのも、気合が入っていいかもしれません(笑)

ミネラルウォーターは常温で。冷えているとテイスティングに影響を与えることもあります。

必要な物③テイスティングコメントを書き写すノート

本格的にウイスキーのテイスティングをやりたい方、ウイスキーのテイスティング能力を上げたい方は、ノートやメモ帳を用意しましょう。

私がバーテンダーを始めたころは、A6の小さなノートにテイスティングコメントを書きまくっていました。頑張っていたあの頃が懐かしい…

誰かに見られたりするのが恥ずかしかったので捨ててしまいましたが、今となっては大後悔!ノートにはテイスティングコメントの他、販売価格なども書き込んでいたため、当時のウイスキーの値段がわかる重要なメモとして取っておけばよかった。

【初心者向け講座】ウイスキーのテイスティングについて|おすすめグラスも紹介|環境を整える

ウイスキーのテイスティングを正確におこなえるように、まわりの環境にも配慮する必要があります。以下の4点を整えましょう。

1,気温が適温であること

室温が低いとウイスキーの温度も下がるので、香りが出にくくなります。逆に暑いと集中力が保てないし、そもそもストレートでウイスキーを飲むのに、暑くなったらハイボールにしたくなっちゃう(笑)適温の室内でテイスティングしましょう。

2,酔っていないこと

すでにお酒を飲んでいる状態だと、正確なテイスティングができない場合があります。シラフで、とまでは言いませんが、余裕のある状態でテイスティングを行いましょう。

3,体調がよいこと

風邪をひいていたり、二日酔いの状態だと体調面でのコンディションが悪く、的確なアロマをかぎとれない場合も。万全の体調で行いましょう。

4,できれば複数で…

テイスティングは一人でもできますが、ほかの人の意見を聞くのも面白いです。ウイスキーが好きな仲間を集めて「ティスティング飲み会」をやるのも楽しいですよ。

次のページではテイスティングの具体的なやり方について解説

コメント