こんばんは ユースケです。

自己紹介:BAR WHITE OAK 店主。ウイスキー文化研究所認定 ウイスキーエキスパート。JSA認定ソムリエ。2022年1月 東京・銀座にBAR WHITE OAK をオープン。YouTube、TikTokでカクテル動画を公開中!

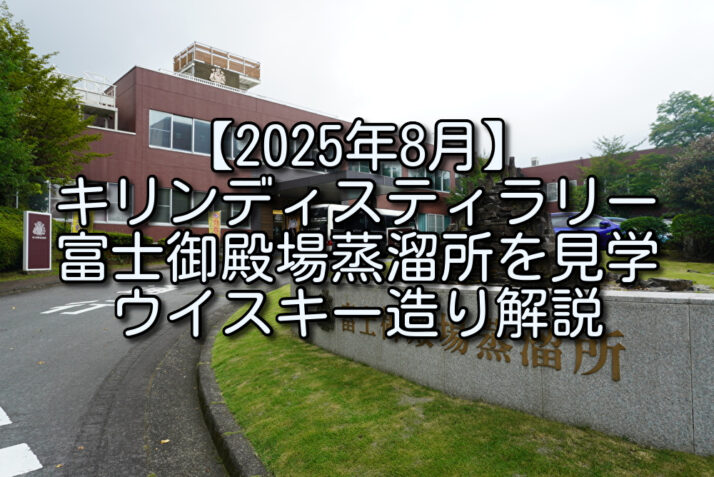

この記事ではキリンディスティラリー「富士御殿場蒸溜所」の蒸溜所見学ツアーの様子や、ウイスキー造りについて徹底解説します。

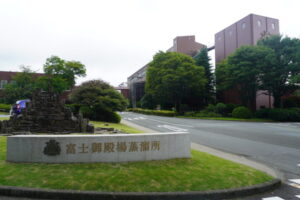

富士山のふもと、静岡県御殿場市にある「富士御殿場蒸溜所」では、モルトウイスキーとグレーンウイスキーの2種類を製造しています。1973年の創業以来、富士山の湧き水を活かした優れた仕込み水と、厳選された製造工程によって生み出されるウイスキーは、国内外のウイスキーファンに高く評価されています。

本記事では、この蒸溜所の見学ツアーを通して、ウイスキー造りの精密な工程と富士御殿場蒸溜所ならではの特徴を詳しく紹介。蒸溜所の魅力を存分にお伝えし、見学を考えている方や、すでに訪れたことのある方にも限定ボトルの情報など、有益な内容をお届けします。

キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所とは?

オーナー: キリンディスティラリー(キリンホールディングス)

創業年:1973年

所在地:静岡県御殿場市柴怒田970番地

公式HP:https://www.kirin.co.jp/experience/factory/gotemba/

富士御殿場蒸溜所は、1972年にキリンビール、シーグラム社、シーバスブラザーズ社の三社合弁企業によって設立されました。(旧名 キリンシーグラム御殿場工場)。

実際に本格的な生産がスタートしたのは翌年の1973年。良質な富士山の伏流水に恵まれ、ウイスキーの熟成に適した冷涼で湿潤な気候であることから富士御殿場の地が選ばれました。

仕込み水は地下100メートルの深井戸から汲み上げた、硬度55㎎の軟水。富士の伏流水。本場スコッチの目利きのプロであるシーバスリーガル社が成分を分析し、お墨付きをもらったウイスキーにとって良質な水です。

この仕込み水は富士山に降り注いだ雨水が地層にしみ込み、50年にも及ぶ長い期間を経て「ろ過」されたものが採取されています。富士御殿場は、富士山という名の「超巨大な浄水器」からの天然水を得ることのできる、ウイスキーにとっての理想郷といえる場所なのでしょうか。

富士御殿場蒸溜所にはカナダのシーグラム社により、グレーンウイスキーづくりのノウハウも活かされています。シーグラム社の特性マルチカラム。さらにバーボンの製造に用いられるラバーやケトルを採用。三つの蒸留器を使い分けることで、「ライト」「ミディアム」「ヘビー」といった3タイプの原酒を造り分けています。生み出されるグレーンウイスキーは世界的にも高く評価されています。

また、モルトウイスキーではスコッチの名門シーバスブラザーズ社の製造技術が採用されています。ウイスキーを生み出すキーマン「ポットスチル」は、シーバス傘下のストラスアイラ蒸留所に似た形状を採用。スペイサイドのようなクリーンで華やかなタイプのモルトを生産しています。

ポットスチルは全部で6基。初留器がストレート型2基、ランタン型2基。再留器はバルジ型2基。全て三宅製作所製。その他、旧蒸留器が2基ありますが、こちらは稼働を停止しています。見学コースを体感型にする際に、蒸留器を間近で体感してもらいたいとの思いから、2003年からウイスキーの蒸留はしていません。

富士御殿場蒸留所は、モルトウイスキーとグレーンウイスキーの両方を生産している、世界でも数少ない複合蒸留所。日本国内ではグレーンの製造も始めている蒸留所が増えていますが、富士御殿場蒸留所がパイオニアといって間違いありません。

2015年に「富士山麓シングルモルト18年」が終売となってからは、しばらくシングルモルトやシングルグレーンを定番リリースしていませんでしたが、2020年からは自社原酒のみで構成されたウイスキーブランド「富士」シリーズをリリース。

そして2022年には、富士御殿場蒸留所のモルトとグレーンのブレンデッド「キリン シングルブレンデッド ジャパニーズウイスキー 富士」を発売。一つ蒸留所の原酒のみで構成されたブレンデッドウイスキー「シングルブレンデッド」という表記を初めて採用した銘柄として話題になりました。

富士御殿場蒸溜所の特徴的な部分の一つとして、樽詰めの際のアルコール度数が「50度」であることが挙げられます。一般的なウイスキー蒸留所の樽詰め度数は63度(スコッチでは63.5度が基本)。50度というのはかなり低いアルコール度数です。

この設定は富士御殿場の熟成環境と、18段の高層ラック式のウェアハウスが影響しているため。熟成が穏やかに進み、ボトリングの際にほとんど加水しなくても済むというメリットがあり、原酒本来の味わいをダイレクトに活かすことができます。世界でも類を見ないアルコール50%での樽詰めは、富士御殿場蒸留所の強いこだわりであり、蒸溜所の個性的を活かすウイスキー造りに欠かせない製法となっています。

【2025年8月】キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所を見学|ウイスキー造り解説

東京からのアクセス

富士御殿場蒸溜所はJR御殿場駅から車で約20分くらい。無料駐車場を完備しているので車での訪問も可能ですが、ウイスキーの試飲ができないため、蒸溜所までは公共交通機関で向かいましょう。

御殿場駅からは無料シャトルバスが一日5本(帰りは6本)あります。バスの時間にあわせて見学予約するのがおすすめです。

シャトルバス以外で行く場合、タクシーを利用することになりますが、御殿場駅に常にタクシーがいる訳ではないので、タクシーの場合は予約するか、時間に余裕をもって向かいましょう。

GOタクシーなどの配車アプリを利用できるエリアですが、タクシーが見つからない場合も。近くに「御殿場アウトレット」があるので、混み合うらしい…

JR御殿場駅の改札を出て右側の「箱根乙女口」から出ます。

バス乗り場は一般のバスと同じ場所「4番」。

見学した日はお盆期間の土曜日でしたが、バスに乗車したのは4人くらい。余裕で乗れました。

到着後はまず見学ツアーの受付をしましょう。その際に車や自転車を運転しないことを確認するなど、飲酒運転防止への対策がしっかり取られていました。

見学ツアー料金は500円。券売機でチケットを購入します。現金、クレジットカード、電子マネーも利用可能。

シアタールーム

富士御殿場蒸溜所ツアー、いよいよスタートです。

見学開始までは待合室で過ごすのですが、そこにはこれまでコンペティションで数々の賞を受賞したウイスキーが展示されており、眺めているだけでもワクワクします。

開始時間になると、まずはシアタールームへ案内され、全長約12メートルのワイドスクリーンで蒸溜所の歴史や特徴について解説映像を見ることができます。プロジェクションマッピングを取り入れた演出は迫力があり、ウイスキー初心者でも十分に楽しめる内容でした。「さすがキリン、大手ならではの演出力だな」と感じます。

なお、シアタールーム内は撮影禁止となっていますのでご注意ください。

ウイスキーの種類

プロジェクションマッピングの上映が終わると、いよいよ蒸溜所内の見学がスタートします。最初に案内されたのは、富士御殿場蒸溜所で造られているウイスキーの種類についての説明でした。

ここは、モルトとグレーンの両方を手がける、国内でも数少ない複合蒸溜所。通常の蒸溜所見学ではモルトウイスキーの解説だけで済むことが多いのですが、富士御殿場ではグレーンウイスキーの工程についても丁寧に説明してくれます。仕組みが複雑なだけに、ガイドを務めるスタッフの方は通常の倍くらい大変かもしれません(笑)

原料

モルトウイスキーとグレーンウイスキーの原料の解説。実際に展示されている原料を見ることができます。

グレーンの原料は「コーン」、「ライ麦」、「大麦」。展示にはありませんでしたが、「大麦麦芽(モルト)」も使用します。

富士御殿場蒸溜所では、2023年頃から御殿場市産の大麦を使ったウイスキー造りにも取り組み始めています。将来的には「御殿場産モルトウイスキー」としてリリースされる日が訪れるかもしれません。どのような個性を持つウイスキーに仕上がるのか、今から楽しみですね。

糖化(マッシング)

写真の仕込釜(クッカー)は、グレーンウイスキー用。

グレーンウイスキーの仕込みに用いられるのが「クッカー」です。コーンやライ麦など多様な原料を使い分け、それぞれの特徴を最大限に引き出すよう条件を調整します。

原料ごとに異なる最適な仕込み方法を見極めるのは、富士御殿場蒸溜所が長年培ってきた知識と経験の結晶。蒸留器の形や使い方だけでなく、仕込みの段階からグレーンウイスキーの個性づくりが始まっています。

一方、モルトウイスキー用にはマッシュタンと呼ばれる仕込釜を使用します。

富士御殿場蒸溜所では、富士山の伏流水と大麦麦芽をマッシュタンに入れ、麦芽の酵素の力でデンプンを糖に変えます。その後、麦芽の穀皮を利用してゆっくり丁寧にろ過を行い、透明感のある麦汁を取り出します。

発酵(ファーメンテーション)

富士御殿場蒸溜所では、従来のステンレス製タンクに加えて木桶発酵槽を導入し、より複雑で多彩な香味を生み出しています。ステンレス製は6万リットルが8基と、ダグラスファー製の木桶8,000リットルが4基。

仕込みで得られた麦汁や仕込み液に酵母を加えると、アルコールと香味成分が生み出されます。さらに木桶の発酵槽では、木肌に棲みつく乳酸菌が働くことで、ステンレス槽では得られない独特の深みや複雑な風味が加わります。

富士御殿場蒸溜所では、ステンレス製と木桶製の両タイプを使い分けることで、多様な個性を持つ原酒造りが可能となっているのです。

木桶発酵槽を「輪切り」にした展示品。でかい!

蒸留(ディスティレーション)

発酵でつくられた麦汁を、ポットスチルで加熱(蒸留)。アルコールを含む蒸気が立ちのぼり、それを冷却器で冷やして液化させたものが、ウイスキーの原点となる「ニューポット」となります。

富士御殿場蒸溜所のポットスチルは、理想の味わいを追求するために設計された6基が稼働しています。伝統的な形を守りながらも、モルトの個性を引き出すための工夫が施されています。

その一つが、2021年の増設時に設置した、ストレート型1基とランタン型1基。このポットスチルで初留・再留をそれぞれ交換して蒸留作業を行っているそうです。

旧蒸留釜。

稼働停止後も、見学者にポットスチルの魅力を伝え続けています。

↑マルチカラムの「バルブキャップトレイ」。

蒸留塔内に設置される部品のひとつで、蒸留塔の中には、液体と蒸気が入れ替わるときに「キャップ」と呼ばれる装置を設置して、液体と蒸気が交わる場所を作り、効率的な分離を行います。見本を展示しているのは国内でも富士御殿場蒸溜所だけ。

富士御殿場蒸溜所には、グレーンウイスキー用の「マルチカラム」、「ダブラー」、「ケトル」と呼ばれる連続式蒸留器があります。

一般的なグレーンウイスキー蒸溜所では「マルチカラム連続式蒸留器」を使用しますが、富士御殿場蒸溜所では、国内唯一となる「ケトル蒸留器」と「ダブラー蒸留器」を導入しています。この3タイプの蒸留器を同時に稼働させているのは、世界的にも極めて稀です。

- マルチカラム蒸留器(ライトタイプ)

五搭式の連続蒸留器で、すっきりとした飲み口とまろやかな風味を備えたグレーン原酒を生み出す。最も一般的で安定したスタイル。 - ケトル蒸留器(ミディアムタイプ)

バッチ式の単式蒸留器と精留塔を組み合わせた設備。やかんでお湯を沸かすようなシンプルな原理ながら、芳醇で滋味豊かなグレーン原酒を生み出す。 - ダブラー蒸留器(ヘビータイプ)

アメリカのシーグラム社が開発。バーボンウイスキーづくりのスタンダードとなっている方式。香味成分がしっかり残り、重厚で力強いグレーン原酒に仕上がる。

富士御殿場蒸溜所でつくられる3タイプのグレーン原酒は、一般的なグレーン原酒に比べて格段に個性豊か。そのため、ブレンデッドウイスキーの中では「キーグレーン」として欠かせない存在となっています。

多くのブレンドではモルト原酒が主役とされますが、富士御殿場蒸溜所ではあえてグレーン原酒そのもののおいしさを前面に打ち出した製品づくりをしています。その背景には、質の高いグレーンウイスキーを安定して生み出せる独自の製造技術と設備があるのです。

樽詰(カスクフィリング)

蒸留後のウイスキー(ニューポット)は、オーク樽に詰められ、熟成庫で長い時間をかけて成熟します。富士御殿場蒸溜所で主に使用されるのは、アメリカン・ホワイトオーク製のバーボンバレル。サイズは180リットル。

この小さな樽をメインに使用している理由は、樽と液体の接触面積を増やすことで、ウイスキーにより豊かな香りをつけるため。未熟な蒸留液は樽と触れ合うことで、樽を通して「呼吸」しながら成長し、まろやかで深みのある香りの原酒へと変わっていきます。

熟成(マチュレーション)

ウイスキーで最も重要な工程「熟成」。

富士山の冷涼で湿潤な自然環境の中で、長い時間をかけてじっくりと円熟を深めていきます。長い熟成期間を経て、富士御殿場蒸溜所が目指す「クリーン&エステリー」の理想にふさわしいウイスキーへと変わるまで、静かに時を過ごしていきます。

残念ながら、見学コースには「貯蔵庫」が入ってなかったため、熟成する様子は写真で見る形です。

パネルを使ってウイスキーの熟成過程を解説してくれました。初心者にも分かりやすく、イメージがしやすい説明でした。

↑ウイスキーを樽詰めした後、樽に残った木くず。

バーボンバレルは内側を焦がしているため、焦げた木材の破片が樽内に残ります。展示されていたのは、いくつかの樽から集めた木くずで、一樽ではこれほどの量にはなりません。

香ばしい樽の香りが漂い、モルトもグレーンも、まるでバーボンウイスキーのようなアロマを感じさせました。

↑クーパレッジ(製樽工場)で使われる道具の数々。

樽の製造工程は今もなお大部分が職人の手作業によって行われています。

ブレンド

熟成の進行具合は樽ごとに異なります。

ブレンドを担当するブレンダーは、「マチュレーションピーク」と呼ばれる、原酒の特徴が最も引き出されるタイミングを見極める熟練のプロフェッショナルです。最適な状態の原酒を各々の特長を活かしてブレンドし、製品に仕上げていきます。

瓶詰め(ボトリング)

富士御殿場蒸溜所では、仕込みからボトリング、さらにパッケージングまでを一貫して自社で行っています。見学当日はウイスキーではなく、「キリン氷結」のパッケージ作業がちょうど行われていました。

見学した日は土曜日で、ウイスキーのボトリング作業はお休み。

その代わりに映像でボトリングやラベリングの様子を見ることができました。

キリンウイスキーの代表的な銘柄の紹介。「陸」と「シングルグレーンジャパニーズウイスキー 富士」。

見学ツアー最後のテイスティングもこの2本です。

通路には歴代のキリンウイスキーが勢ぞろい!

蒸溜所内の見学はこれにて終了。いよいよテイスティングです。

【2025年8月】キリンディスティラリー富士御殿場蒸溜所を見学|ウイスキー造りを解説|テイスティング

見学ツアーの締めくくりは、楽しみにしていたテイスティングタイムです。

この日のアイテムは「陸」と「シングルグレーンジャパニーズウイスキー 富士」。テイスティングの方法やハイボールの作り方なども丁寧にレクチャーされ、ウイスキー初心者でも安心して楽しめる内容になっています。

なお、ハンドルキーパーや20歳未満の方にはジュースが提供されます。

ウイスキーの香りを嗅ぐことも控える必要がありますが、見学ツアー自体には問題なく参加可能です。

「陸」は初体験。こちらは富士御殿場蒸溜所の原酒と輸入原酒をブレンドしています。(公式ページに「厳選した輸入原酒を一部ブレンド」と記載あり)

ストレートだとやや原酒の未熟さ、アルコールっぽさを感じますが、樽からのバニラやウッドの香ばしいアロマは心地よく、グレーンウイスキーの個性を主体につくられています。

加水するとアルコール臭は消えて、口当たりもまろやかで芳醇な味わいに変化します。「陸」はストレートよりも、水割やハイボールがおすすめです。

「シングルグレーンジャパニーズウイスキー 富士」は、富士御殿場のグレーン原酒を100%使用した、純国産ウイスキーです。

「陸」とは異なり「モルト原酒」が入っていませんが、グレーンウイスキー単体とは思えない程、アロマティック。豊富な樽香に加え、柑橘や桃のような妖艶なアロマも感じます。

加水後もバランスは崩れず、どっしりとした安定感。ストレートでも楽しめますし、ロック、ハイボール、水割と、いろいろな飲み方で美味しく飲める1本でした。

次のページでは有料試飲コーナーをご紹介

コメント